パプリカ由来

カロテノイドとは?

カロテノイドで決まるパプリカの色

赤、オレンジ、黄色。とってもカラフルなパプリカの色の決め手となる成分がカロテノイドです。

パプリカには複数のカロテノイドが含まれており、含まれる量の違いにより果実の色が変わります。

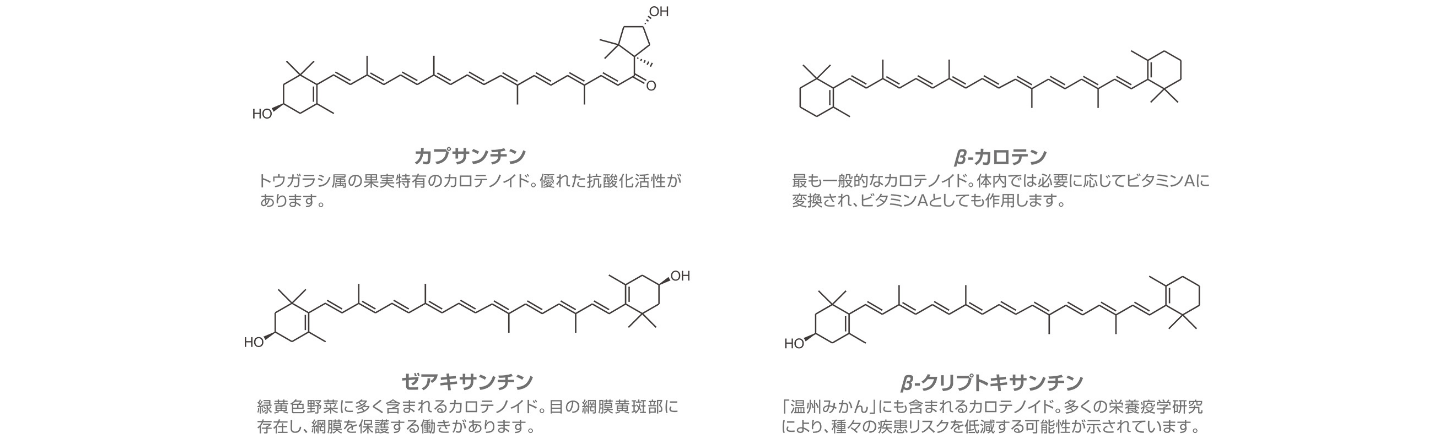

例えば、パプリカ(トウガラシ属の果実)に特有のカロテノイドである“カプサンチン”は赤色、ニンジンにも含まれる“β-カロテン”はオレンジ色の素となります。

パプリカに含まれる4つのカロテノイド

パプリカの果実から抽出されたカロテノイドは、天然物由来の着色料として多くの食品の色付けに利用されています。

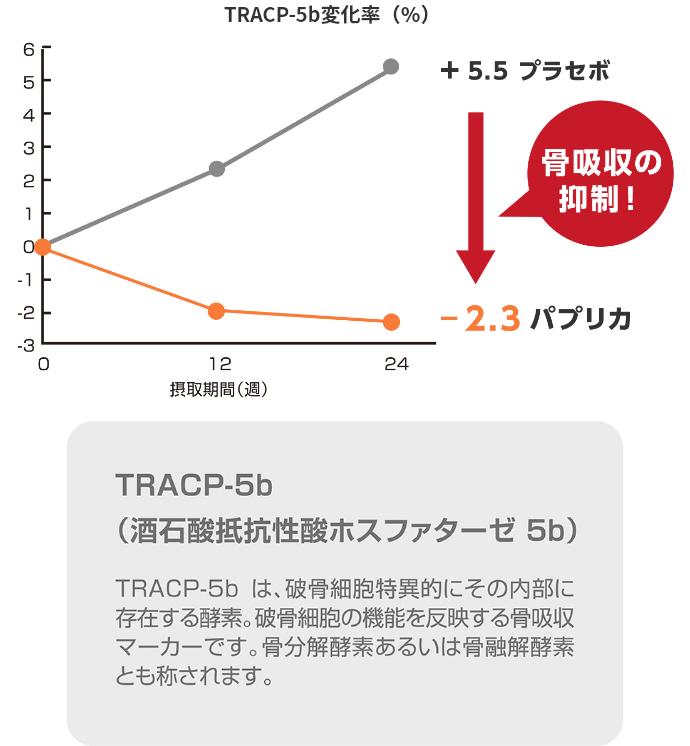

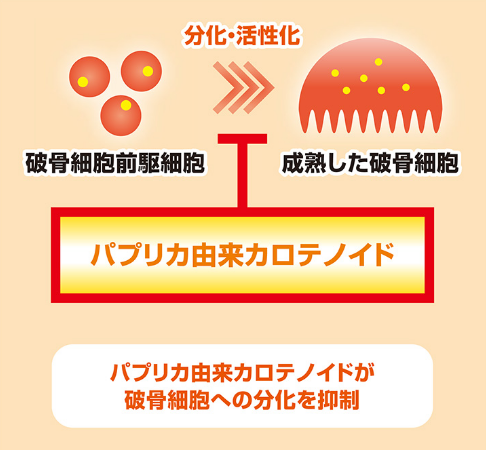

また、色付け成分としてだけでなく、カロテノイドは健康に役立つ成分としても注目されています。

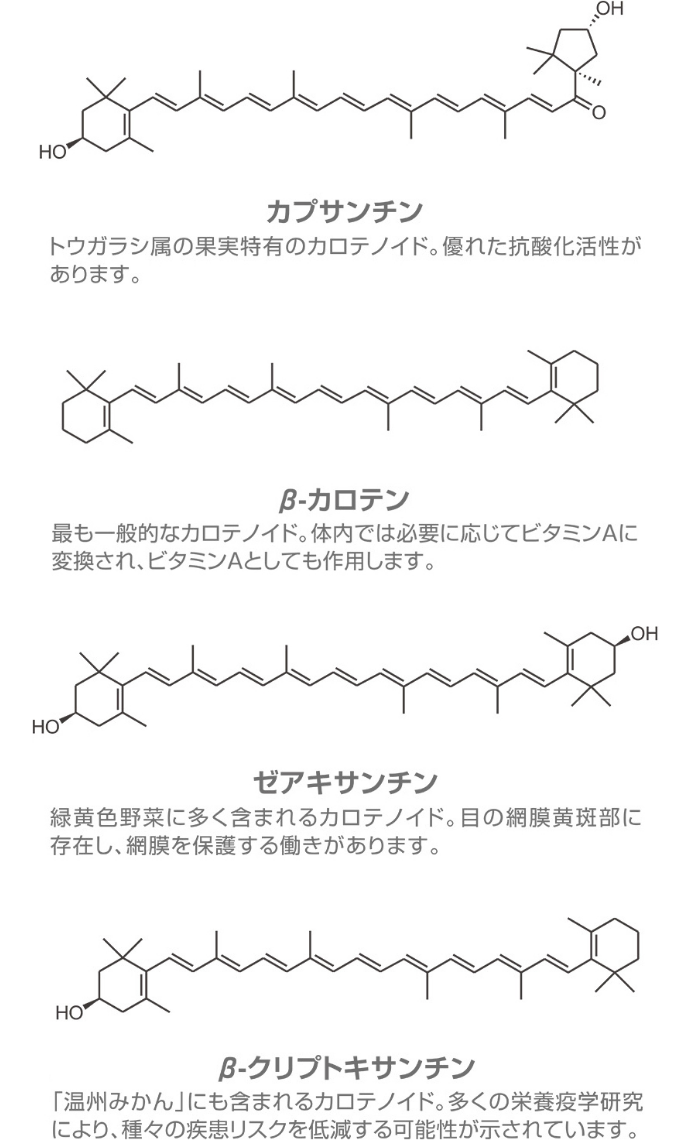

理研ビタミンでは、パプリカに含まれる主な4つのカロテノイド「カプサンチン」、「β-カロテン」、「ゼアキサンチン」、そして「β-クリプトキサンチン」に着目し、

これらで構成されるパプリカ由来カロテノイドの健康効果に関する研究に取り組んでいます。

パプリカはトウガラシ?

パプリカという名前はハンガリー語に由来しており、ハンガリーではパプリカはトウガラシ類一般を指す言葉です。

同国の研究者が辛味を抑えたトウガラシ(甘味種)の開発に成功したことがきっかけとなり、ハンガリーではパプリカ栽培が一大産業となっています。

日本ではトウガラシの甘味種で緑色の果実をピーマン、緑色以外の果実をカラーピーマンと呼び、カラーピーマンのなかでも大型で肉厚な品種がパプリカとして流通しています。

ハンガリーの市場で売られているパプリカ

着色料「パプリカ色素」の原料に用いられる果実。見た目と違って辛味は少ないです。

参考文献

食材図典 生鮮食材篇 新版. 小学館;2003

『おいしさの科学』企画委員会. トウガラシ年表(特集 トウガラシの戦略 : 辛みスパイスのちから ; 資料編). ノスティモ おいしさの科学シリーズ. 2012; 3: 62-63.